José Ribera. Juan José de Austria a caballo. Óleo sobre lienzo. 1648. Museo del Prado. Madrid.

Respondiendo, nuevamente, a la llamada hecha por Su Majestad (o su majestad, según la nueva ortografía) Carolvs II en su blog Reinado de Carlos II, para conmemorar el 382 aniversario del nacimiento de D. Juan José de Austria, hijo del rey Felipe IV y hermanastro del rey Carlos II, se escribe esta entrada que, al ser este un blog de arte, abordará algunos aspectos artísticos relativos al personaje, tales como su relación con el pintor José Ribera, tras su estancia en Nápoles en 1647-48, su afición por la pintura, el grabado y las artes en general, y la faceta poco conocida de Ribera, "lo Spagnoleto", como grabador. Sólo quisiera punturalizar que no voy a profundizar en la relación que mantuvieron el bastardo y el pintor valenciano, pues está perfectamente documentada en la entrada que Carolvs II hizo en su blog: La vida privada de Don Juan José de Austria, aunque se hará un pequeño resumen de las mismas.

Don Juan José de Austria (1629-1679)

El rey Felipe IV era un hombre culto, preparado, amante del teatro y las artes (gran coleccionista), pero incapaz para las tareas de gobierno, dejando el gobierno del reino en su valido el Conde-Duque de Olivares. Uno de sus vicios irresestibles fue las mujeres y son numerosísimas las amantes que tuvo, en torno a cincuenta(de toda clase y condición: doncellas, nobles, sirvientas, casadas, viudas y mujeres de la vida). Se casó dos veces, pero se estima que tuvo sesenta hijos bastardos (el primero a los catorce años). El más famoso de todos es el personaje que nos ocupa, Juan José de Austria , fruto de los amores del Rey Planeta con María Calderón, famosísima actriz de la época, que estaba liada con el Duque de Medina de las Torres, pero se entregó al monarca ante las insistencias de éste. A los dos años de iniciada la relación, el 7 de abril de 1629 nació el hijo bastardo del rey, bautizado como Juan José de Austria (por la admiración del rey al otro famoso bastardo real, Don Juan de Austria).

Atribuido a María Calderón - Retrato de la Calderona y otra actriz. Museo de las Descalzas Reales de Madrid.

El niño fue arrebatado a su madre y entregado a una mujer, Margarita, que lo cuidó en León hasta su muerte. Luego fue trasladado a Ocaña (Toledo), donde se formó y tenía especial habilidad para las letras (buena pluma), las armas y la caza. Su madre, la Calderona o la Marizápalos, fue obligada a abandonar su vida mundana y retirarse al apartado convento alcarreño de Valfermoso de las Monjas. En 1642 fue reconocido por Felipe IV como hijo natural suyo, lo que implicaba el otorgamiento de la dignidad del linaje y el tratamiento de "Serenidad", además de ser Gran Prior de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León. En la vida pública tuvo grandes triunfos como la pacificación de Nápoles (donde entabló amistad con el pintor José Ribera), Virrey de Sicilia, la entrada triunfal en Barcelona tras su cerco y el nombramiento de Virrey de Cataluña. No tuvo tanto éxito en Flandes, nombrado Gobernador General de los Países Bajos, donde sufrió la dolorosa dirrota de Dunquerque, ni en Portugal, donde fue derrotado en Estremoz y España tuvo que reconocer en 1668 la independencia porguesa.

Partida de nacimiento de Don Juan José de Austria. 1629. Iglesia de San Justo y Pastor. Madrid.

Tras la muerte de Felipe IV en 1665, se inicia la Regencia de su esposa Mariana de Austria, pues el heredero, Carlos II, sólo contaba con cuatro años. Tuvo que enfrentarse a los validos de aquella, primero el jesuita P. Nithard (tuvo que huir a Aragón) y luego el intrigante Francisco de Valenzuela (llamado el "duende de palacio"). Tras el apresamiento de Valenzuela (diciembre de 1676), su hermano el rey le entrega el validato a él, demostrando ser un político reformista y trabajador infatigable, saneando y agilizando la administración, llevando una política de ahorro y luchando contra el fraude y el contrabando, devaluándo la moneda de vellón, demostrando ser, en suma, un gobernante eficaz. Pero pronto cayó enfermo y murió en septiembre de 1679 a los cincuenta años de edad.; es posible que muriese de una colecistitis aguda, es decir, inflamación de la vesícula biliar, que se manifiesta con fiebre, dolor abdominal y náuseas. No fue velado por Carlos II. Se enterró en el pudridero de infantes en el Monasterio de El Escorial, salvo su corazón, que fue enviado a la Basílica del Pilar de Zaragoza. En su tumba del Panteón de los Infantes de El Escorial, podemos leer la inscripción que dice: "Philippi IV filius notus".

De él se han escrito muchas cosas, favorables y difamatorios. Destaco dos opiniones de dos grandes historiadores. Henry Kamen llegó a decir que "fue el primer lider real de la historia de España y el primer caudillo español". Por su parte, Antonio Domínguez Ortíz afirmaba que “no fue un hombre vulgar, y de haber vivido en tiempos mejores hubiera dejado tras si un excelente recuerdo. Si sus dotes como político eran discutibles, no puede ponerse en duda su capacidad de trabajo, su multiforme curiosidad y su papel de mecenas; quizás fue el mas destacado de los que en aquellas décadas sombrías querían preparar mejores destinos para España”.

De él se han escrito muchas cosas, favorables y difamatorios. Destaco dos opiniones de dos grandes historiadores. Henry Kamen llegó a decir que "fue el primer lider real de la historia de España y el primer caudillo español". Por su parte, Antonio Domínguez Ortíz afirmaba que “no fue un hombre vulgar, y de haber vivido en tiempos mejores hubiera dejado tras si un excelente recuerdo. Si sus dotes como político eran discutibles, no puede ponerse en duda su capacidad de trabajo, su multiforme curiosidad y su papel de mecenas; quizás fue el mas destacado de los que en aquellas décadas sombrías querían preparar mejores destinos para España”.

Juan Carreño de Miranda. Retrato de un joven hombre (¿Juan José de Austria?). 1646. Magyar Szépmüvészeti Múzeum. Budapest.

JOSÉ RIBERA

El valenciano de Xátiva, José Ribera (1591-1652) ha estado muchos años, siglos, denostado y defenestrado de la historia de la pintura. Su condición de extranjero en Italia o español en Nápoles, sirvió para que durante largos tiempo sufriese la injusta crítica e, incluso, el silencio, la tergiversación y identificación de su nombre con todo lo que supone la absurde y demagógica leyenda que uno la idea de lo cruel a todo lo español, y cuya creencia cobraría nuevos bríos en el período romántico. Lord Byron afirmaba que "el Españoleto humedecía su pincel con la sangre de todos los santos". Ribera iba unido a tenebrosidad, oscuridad terrible, brutalidad sangrante, viejos resecos y arrugados, cuerpos martirizados con miembros descoyuntados, mendigos desdentados, filósofos andrajosos o apóstoles febriles. Incluso se le acusaba de pagar a envenanadores y rufianes callejeros para estudiar muertos, incluso que él mismo era un asesino, amparado en la protección de los virreyes españoles en Nápoles.

No se sabe bien por qué pero muy jóven se encontraba en Roma con su hermano Juan. Los testimonios hablan de una vida bohemia, gastando más de lo que gana en buenos encargos, deudor y obligado a huir. En Roma su estilo se ve totalmente influido por el tenebrismo naturalista de Caravaggio. En 1616 se establece en Nápoles, ciudad de la que ya no se mueve más. Se casó con la hija del pintor siciliano Bernardo Azolino y estará protegido por los virreyes españoles (Duque de Osuna, Duque de Alcalá, Duque de Monterrey, Duque de Medina de las Torres, Duque de Arcos). Su pintura tiene gran éxito y tiene encargos de toda Italia. Con el tiempo, su estilo va cambiando, relajando el tenebrismo y haciendo una pintura más sensual, luminosa y atmosférica, su paleta se aclara y camina hacia el pleno barroco. Su tema sigue siendo la realidad directa, sin matizaciones ni maquillajes y los temas son religiosos (martirios y penitentes), mitológicos y tipos de la calle. Desaparece la bohemia y su vida burguesa se asienta, intentando, incluso, entroncar con la nobleza. Los últimos años de su vida son muy duros: endeudamientos, represión en Nápoles, enferma gravemente (tal vez depresión o melancolía incurable), hasta que fallece en 1652. Su influencia en la pintura barroca es grandísima, como difusor del tenebrismo, no sólo en Italia, también en España. Discipulos suyos serán los pintores italianos Salvatore Rosa, Aniello Falcone y, sobre todo, Luca Giordano.

No se sabe bien por qué pero muy jóven se encontraba en Roma con su hermano Juan. Los testimonios hablan de una vida bohemia, gastando más de lo que gana en buenos encargos, deudor y obligado a huir. En Roma su estilo se ve totalmente influido por el tenebrismo naturalista de Caravaggio. En 1616 se establece en Nápoles, ciudad de la que ya no se mueve más. Se casó con la hija del pintor siciliano Bernardo Azolino y estará protegido por los virreyes españoles (Duque de Osuna, Duque de Alcalá, Duque de Monterrey, Duque de Medina de las Torres, Duque de Arcos). Su pintura tiene gran éxito y tiene encargos de toda Italia. Con el tiempo, su estilo va cambiando, relajando el tenebrismo y haciendo una pintura más sensual, luminosa y atmosférica, su paleta se aclara y camina hacia el pleno barroco. Su tema sigue siendo la realidad directa, sin matizaciones ni maquillajes y los temas son religiosos (martirios y penitentes), mitológicos y tipos de la calle. Desaparece la bohemia y su vida burguesa se asienta, intentando, incluso, entroncar con la nobleza. Los últimos años de su vida son muy duros: endeudamientos, represión en Nápoles, enferma gravemente (tal vez depresión o melancolía incurable), hasta que fallece en 1652. Su influencia en la pintura barroca es grandísima, como difusor del tenebrismo, no sólo en Italia, también en España. Discipulos suyos serán los pintores italianos Salvatore Rosa, Aniello Falcone y, sobre todo, Luca Giordano.

José Ribera, "lo spagnoleto" en grabado del siglo XIX. Biblioteca Nacional. Madrid.

LA RELACIÓN ENTRE RIBERA Y JUAN JOSÉ DE AUSTRIA

Tras superar su etapa de aprendizaje, Juan José de Austria se trasladó a la Corte. Su oportunidadle llegó en mayo de 1647, cuando su padre le otorga el título de Príncipe del Mar, lo que llevaba implícito el mando supremos de todas las flotas y armadas de la monarquía. Tenia don Juan José dieciocho años. La primera misión importante que el rey encargó a su hijo fue la pacificación de Nápoles, tras el motín popular capitaneado por el pescador Tomás Aniello, más conocido como Masaniello, empeño nada fácil pues los napolitanos estaban decididos a separarse de España y unirse a la Francia de Mazarino cuyos bajeles y galeones se acercaban peligrosamente a la costa napolitana. El descontento y la protesta de la clase popular, agobiada por los impuestos y víctima de los abusos de los administradores españoles, provocó una violentísima explosión en julio, con su secuela de saqueos, violaciones y asesinatos.

En Nápoles, a donde llegó en octubre de 1647, Juan José se movió con habilidad, negociando directamente con los cabecillas de la revuelta. La llegada de un nuevo virrey, el conde de Oñate, en sustitución del odiado duque de Arcos, vino a contribuir a la solución del conflicto para el que la concesión por don Juan José de una serie de gracias, privilegios e inmunidades al reino de Nápoles, tuvo tanto o mas valor que la exhibición de fuerza militar. Massaniello fue ejecutado y una terrible represión sobre los sublevados dejó profunda huella en la memoria napolitana. En Madrid, la salvación del reino de Nápoles, fue considerada como un éxito de grandes proporciones y por ello la figura de don Juan José y su papel de hombre político se enalteció de manera notable.

Carlo Coppola. La rendición de Nápoles a Juan José de Austria. 1648. Museo de San Martino. Nápoles.

Durante la rebelión, parece que Ribera se refugió en el Palacio Real con su familia y allí conoció al joven príncipe. Don Juan José, joven y fogoso, enamoradizo como su padre, conoció a una joven de la casa de Ribera, bien en el Palacio o, probablemente, en el taller del pintor, a donde acudiría quizás con el propósito inicial de perfeccionar su técnica con los óleos (don Juan pintaba telas y miniaturas y dibujaba con bastante corrección). Don Juan José la sedujo y la dejó embarazada, naciendo de estos amores una niña llamada Margarita. Se afirma que Don Juan José la raptó y huyó con ella a Palermo y allí la abandonó. Cuando la pasión terminó, don Juan Jose se desentendió de la madre, buscando para ella un matrimonio de conveniencia.

Monasterio de Nuestra Señora de la Visitación o de las Descalzas Reales. Madrid. Siglo XVI.

Durante mucho tiempo se ha hablado que esta joven era la hija de Ribera, Maria Rosa, de extraordinaria belleza (modelo habitual del pintor y en cuyo rostro está inspirada la Inmaculada Concepción de las Descalzas Reales) pero este nombre no se corresponde con ninguna hija del pintor. Es muy probable que no fuese su hija, sino su sobrina, hija de su hermano Juan. Aquella relación y su triste final causó a “el Españoleto” un hondo pesar, cayendo en un profunda depresión de la que nunca mas se recuperó, falleciendo cinco años después. En cuanto a la niña, Margarita, esta le fue arrebatada su madre y a los seis años de edad, fue internada en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, profesando allí a los dieciséis y pasando en el mismo lugar el resto de su vida hasta su fallecimiento en 1686. Se dice que don Juan José de Austria en los últimos años de su vida, cuando era el todopoderoso gobernante del Imperio español, se acercaba con frecuencia al convento y allí pasaba largas horas conversando con su hija.

RIBERA, JUAN JOSÉ DE AUSTRIA Y LAS ARTES

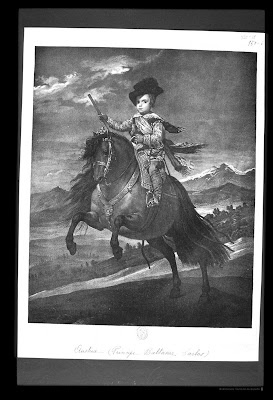

Conocida es la afición desde pequeño del bastardo al mundo de las letras y las artes, pues era muy aficionado a componer versos y a dibujar, haciendo bastante bien ambas cosas. Ya hemos comentado como Don Juan José, durante su estancia en Nápoles, frecuentaba el taller del famoso pintor, debido a su vocación y habilidad como miniaturista y su interés por el grabado y la pintura. Tradicionalmente se le ha atribuido la estampa de un Mendigo, copia de una estampa de Callot hecha en Zaragoza y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, perteneciente a la colección Cardedera, en donde en el manuscrito se lee esta anotación: "Esta lámina abrió el Sr. D. Juan de Austria cuia cifra es en el exculsit J.J.". Por otra parte, Félix Boix le atribuye un Retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos, reproducción de un original perdido de Velázquez y que se conserva en el Gabinete de Estampas del Museo Municipal de Madrid.

Grabado del Príncipe Baltasar Carlos a Caballo. Atribuido a Don Juan José de Austria. Gabinete de estampas del Museo Municipal de Madrid.

Aunque estas atribuciones resulten sobradamente dudosas, de lo que no se puede dudar es del interés de Juan José de Austria por el grabado (quizás por influencia directa de Ribera) según se refleja en la tasación que a su muerte se hizo de sus bienes: "Una prensa de imprimir estampas, que es de nogal (….) En un papel cinco estampas diferentes: un paisillo pequeño, redondo, y un escudo de las armas de Su Alteza en pergamino, y las estampas son: una imaxen de Nuestra Señora de la Concepción, con un cerco de cartón negro( que se tasó) en 16 reales de plata. Otra de San Juan Bautista, en 20 reales de plata. Otra de nuestra Señora con el Niño Jesús en brazos, en 24 reales de plata, y otra de un país con un corazón en él, en 4 reales de plata (…). Un coxinillo redondo cubierto de badana negra para abrir láminas en él (…). Una caxa larga, redonda, a modo de palo de santo, y en ella un bruñidor y unas puntas de hierro para trabajar (…). Otra caxa redonda, más ancha, con tres divisiones: en la primera seis buriles y dos cabos de ébano; en la segunda, dos caxitas redondas de madera (…), y en la tercera, una escudilla blanca de Talavera (…). Una piedrecita de azeite, para amolar, embutida en una madera de palo de santo, y en la misma madera, por debajo dos caxitas de marfil (…). Un libro en quarto, mano-escrito, intitulado Método para gravar al agua fuerte y sobre marfil (…). Dos laminillas de cobre, gravada en la una Nuestra Señora y Santa Theresa, y en otra un Salvador (…). Otras dos laminicas de lo mismo, en la una gravado un país, y en la otra una cabeza (…). Otras quatro laminas de cobre talladas, que en el inventario se dice hechas de mano de su majestad, y estampadas cada una".

Aprovechando la estancia del bastardo en Nápoles, Ribera le hizo un retrato ecuestre en 1648(que encabeza esta entrada), además de unos grabados basados en la pintura. Este retrato ecuestre nos muestra a don Juan José como general victorioso, sobre un brioso caballo blanco en posición de corbeta (símbolo de dominio), vestido con armadura y elegante sombrero y portando la banda carmesí de general y el bastón de mando. Al fondo podemos apreciar un paisaje brumoso al estilo de los del palacio de Monterrey, en Salamanca. El rostro del infante responde a un fiel retrato realizado por alguien con quien tuvo contacto el general, ya que don Juan José tuvo una estrecha relación con Ribera. Los especialistas apuntan a la relación entre este retrato y los que hizo Velázquez para el Salón de Reinos, aunque también puede darse la circunstancia de existir una fuente común para ambos, posiblemente un grabado flamenco.

José Ribera. Don Juan José de Austria a caballo. Dos planchas del mismo grabado al aguafuerte. 1648.

RIBERA GRABADOR

Precisamente Ribera grabó este retrato, también en 1648, con la imagen de la ciudad de Nápoles en detalle. Se trata de una obra maestra del grabado, de la que se conocen tres estados: en el primero aparece el noble imberbe, en el segundo más crecido ybarbado, y en el tercero se identifica la figura como si fuera un retrato de Carlos II. Al fondo aparece la bahía de Nápoles y la vista de la ciudad, con el Castillo de San Telmo en primer plano y al fondo la iglesia de la Certosa de San Martín sobre una colina. Este fue el último de los pocos aguafuertes que realizó el pintor valenciano.

Las primeras obras que conocemos grabadas por Ribera se sitúan cronológicamente en torno al lustro 1615-1620, es decir, son contemporáneas a sus primeras pinturas y coinciden con su llegada a Nápoles. Ribera, Battistelo y Rosa fueron, pues, los tres grandes artistas grabadores que en Nápoles renovaron el grabado durante el siglo XVII, correspondiendo a Ribera el inicio de esta renovación. La actividad de Jusepe de Ribera como grabador, según los estudios del profesor Brown, se inicia en torno a 1620. A partir de ese año comienza el artista una experiencia de gran intensidad, pero de muy corto tiempo y escasa producción de obras. Al igual que a otros artistas, a Ribera le atrajo el aguafuerte por su relativa facilidad de ejecución y el afán de búsqueda de resultados y efectos inmediatos, imposibles con la técnica del buril, y de hecho, incluso en la práctica del aguafuerte, Ribera nunca presenta una técnica excesivamente complicada y elaborada, pues realmente nunca trabajó mucho sus láminas ni su interés por la riqueza tonal de los grises le hizo aventurarse en exceso por los sucesivos ataques del ácido al cobre.

José Ribera. San Jerónimo y el ángel . Aguafuerte. 1621.

José Ribera. Penitencia de San Pedro. Aguafuerte. 1621.

Doce son los grabados que se conocen del maestro español; todos los aguafuertes menos dos se hicieron en el corto espacio de tiempo de ocho años (1620-1628), tiempo en el que Ribera pasó de ser un novicio a convertirse en un maestro de la técnica y el arte: el pintor parte de las torpes obras iniciales, como el San Sebastián, abierto en su mayoría con líneas paralelas, hasta alcanzar por medio de la investigación en los secretos de la punta la calidad técnica de El poeta, de donde aún los fuertes contrastes lumínicos confieren una gran dureza a la composición; el paso siguiente era, por tanto, suavizar el estilo y hacer completamente pictórica la obra grabada, como en el Sileno ebrio. ¿Porqué dejó de grabar? Es posible que Ribera nunca se sintiera grabador y que su interés por el aguafuerte fuera una ocupación destinada a buscar y crear en el grabado el equivalente de la «manera caravaggesca» que él mismo practicó en pintura. Por otro lado, también es posible que Ribera grabara para dar a conocer su pintura entre su círculo de clientes en Nápoles, abándonándolo cuando ya adquirió una gran clientela, pues sólo lo retoma veinte años después para hacer el aguafuerte de Don Juan José de Austria.

Lo que sí es cierto es que el grabado, por su propio carácter, ayudó a difundir su arte, de forma que aún viviendo en el sur de Europa, Ribera fue uno de los más conocidos e imitados artistas del siglo XVII. Es evidente que aparte de las estampas que publicara el mismo Ribera, algunas de ellas alcanzaron gran difusión debido a que las láminas de cobre fueron a parar a manos de grandes editores profesionales. Así, El Retrato de don Juan de Austria pasó a poder de un editor también de Amberes que se autodenominaba «Gaspar de Hollander» y que en 1670 le reeditó muy retocada y cambiando la identidad del retrato por el de Carlos II. Pero la verdadera difusión del grabado de Ribera se debió, sobre todo, a las ediciones de copias y obras inspiradas en ellos que circularon por toda Europa. En este apartado, cabe destacar los tres grabados que hizo sobre Estudios de ojos, orejas y narices y bocas, a modo de cartillas de estudios para los aprendices que se inician en el dibujo. Por otro lado, existió también una difusión de la obra grabada de Ribera al ser adoptadas sus composiciones por los distintos pintores ya desde el siglo XVII. Sirvan de ejemplo la clara referencia existente entre las pinturas de San Gerolamo, de Rimini, realizado por El Guercino, o en la Penitencia de san Pedro, pintado por Antonio de Pereda, y la estampa de San Jerónimo y el ángel, tema que Ribera copió en cuatro ocasiones y que también sirvió de modelo para que un siglo y medio más tarde el pintor Jaques-Louis David realizara el tema de San Jerónimo y la trompeta (1780). En definitiva, Ribera es uno de los más geniales grabadores de su época y de toda la historia del grabado. Es lógico, pues, que en todos los manuales ocupe un lugar destacado, al igual que también lo que sea que al pasar la mayor parte de su vida en Nápoles los historiadores italianos se ocupen se su obra al tratar de la historia del grabado en aquella Península, pero no es más cierto que el artista fue conocido y muy cotizado entre los mecenas españoles del siglo XVII, que configuraron una importante parte de su clientela.

José Ribera. Sileno ebrio. Aguafuerte. 1628.

SOR MARGARITA DE LA CRUZ Y LAS DESCALZAS REALES

El Monasterio de Nuestra Señora de la Visitación, más conocido como las Descalzas Reales, fue fundado en 1559 por doña Juana de Austria, infanta de Castilla, hija de Felipe II y princesa de Portugal; fue construido sobre el área que ocupaba el antiguo palacio de su padre, el emperador Carlos V, y donde ella misma había nacido en 1534. Los orígenes del monasterio se remontan a 1557, cuando Doña Juana, que ese mismo año había regresado de Portugal tras la muerte de su esposo, el príncipe Juan, decidió fundar en Madrid un convento de franciscanas descalzas, trayéndose a monjas clarisas de Gandía. Hoy sigue siendo convento de clausura de monjas clarisas franciscanas descalzas. En su interior alberga numerosísimas obras de arte, destacando el Retablo Mayor de Gaspar Becerro, que se perdió en el incendio de 1862, al que hay que sumar obras escultóricas de Gaspar Becerra, Gregorio Fernández, Juan de Mena y Pompeyo Leoni, así como los tapices inspirados en los cartones de Rubens y pinturas de Pantoja de la Cruz, Carreño de Miranda o Francisco Ricci.

En este real y digno monastario profesaría como religiosa la niña nacida de los amores del bastardo con Maria Rosa. Ingresó en el monasterio con seis años y fue ordenada religiosa con dieciseis años, adoptando el nombre de Sor Margarita de la Cruz, viviendo allí hasta su muerte en en 1686, cuando contaba 36 años. Con el tiempo, en los últimos años de vida de Don Juan José, era corriente que éste visitase el convento y encontrase la tranquilidad deseada, tras tantos avatares, conversando largamente con su hija. Precisamente, en el Convento de las Descalzas Reales, Don Juan José mandó construir y decorar la Capilla del Milagro (según la inscripción que puede verse in situ).

Francisco Ricci. La Capilla del Milagro de las Descalzas Reales. Madrid.

La Capilla del Milagro es el vivo ejemplo del llamado "trampantojo" de todo el convento, es decir, el engaño visual mediante la decoración de aparentar lo que no hay; es una técnica pictórica que simula, que aparenta, que intenta suplir la realidad. Los trampantojos pretenden engañar, simulan objetos, perspectivas, paisajes, o materiales (madera, mármol…) con el objetivo de ocultar defectos, decorar, ampliar o simplemente alegrar una pared, una estancia, o una medianería. En el Monasterio de las Descalzas Reales hay maravillosos ejemplos: la escalera principal del palacio, del siglo XVI, es realmente espectacular. Los murales sin embargo son la mayoría del siglo XVII, obra de pintores de la Escuela Madrileña. Claustros y jardines con estatuas provocan la ilusión óptica de que la escalera se prolonga más allá de la realidad. Puro trampantojo. En la Sala Capitular también las paredes están completamente cubiertas de obras pictóricas. Pinturas murales y catorce lienzos clavados en la pared simulando frescos enmarcados por arquitectura fingidas. La culminación del trampantojo es la Capilla del Milagro, aunque se encuentra en la clausura y no es visitable. Toda la capilla está decorada de forma ilusionista al trampantojo. Hasta la puerta de entrada pretende engañar, es de madera pero simula una reja de bronce dorado. Las dos estancias, la antecapilla y la capilla propiamente dicha están decoradas con maravillosas pinturas de arquitecturas fingidas y falsas esculturas.

En esta capilla se guardaba una tabla de la Virgen del Milagro, cuyo autor es el pintor ítalo-valenciano Pablo de San Leocadio. Dicha tabla se encuentra en la actualidad en el altar mayor de la iglesia. Francisco Ricci de Guevara, hermano de Fray Juan Ricci, recibió en el año 1678 un encargo de parte de Don Juan José de Austria para decorar la capilla de la iglesia de las Descalzas Reales con frescos de su mano. Toda la capilla está adornada con escenas de la vida de María, y en la cúpula se encuentra la culminación de su vida, la Coronación de María por mano de Dios Padre y Jesús. Ricci comenzó trabajando dentro de un Barroco contenido y de raíz clásica, manteniendo la composición dentro de esquemas geométricos. Según avanzó su obra llegó a escenas como esta, con un gran rompimiento de gloria central, cuajado de angelitos y nubes doradas, y con los protagonistas desplazados hacia un lateral de la cúpula.

En esta capilla se guardaba una tabla de la Virgen del Milagro, cuyo autor es el pintor ítalo-valenciano Pablo de San Leocadio. Dicha tabla se encuentra en la actualidad en el altar mayor de la iglesia. Francisco Ricci de Guevara, hermano de Fray Juan Ricci, recibió en el año 1678 un encargo de parte de Don Juan José de Austria para decorar la capilla de la iglesia de las Descalzas Reales con frescos de su mano. Toda la capilla está adornada con escenas de la vida de María, y en la cúpula se encuentra la culminación de su vida, la Coronación de María por mano de Dios Padre y Jesús. Ricci comenzó trabajando dentro de un Barroco contenido y de raíz clásica, manteniendo la composición dentro de esquemas geométricos. Según avanzó su obra llegó a escenas como esta, con un gran rompimiento de gloria central, cuajado de angelitos y nubes doradas, y con los protagonistas desplazados hacia un lateral de la cúpula.

Francisco Ricci. Bóveda de la Capilla del Milagro de las Descalzas Reales. Madrid.

Bibliografía:

-- ARTE PROCOMÚN. Juan Carlos Parrondo: "Iusepe Ribera grabador".

-- Historia del Arte Salvat. "El Barroco". Col. Historia del Arte Salvat, 13. Madrid, 2006.

-- Manuel de Blas: "Don Juan José de Austria, el bastardo regio (1).

-- Pérez Sánchez, Alfonso E.: "Ribera". Alianza Editorial. Col. Alianza cien, 50. Madrid, 1994.

-- Reinado de Carlos II. "La vida privada de Don Juan José de Austria".

-- Wikipedia.